はじめに

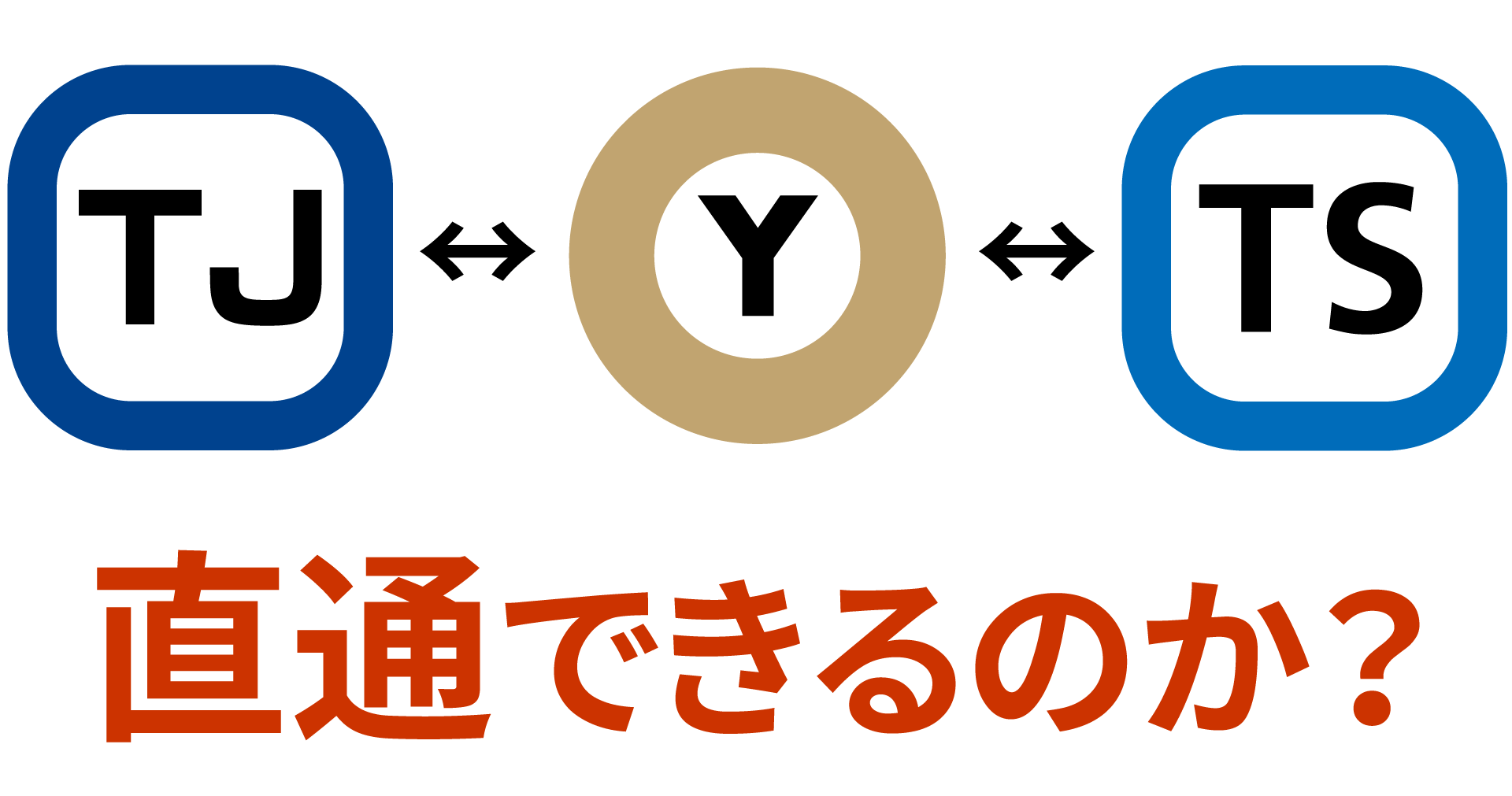

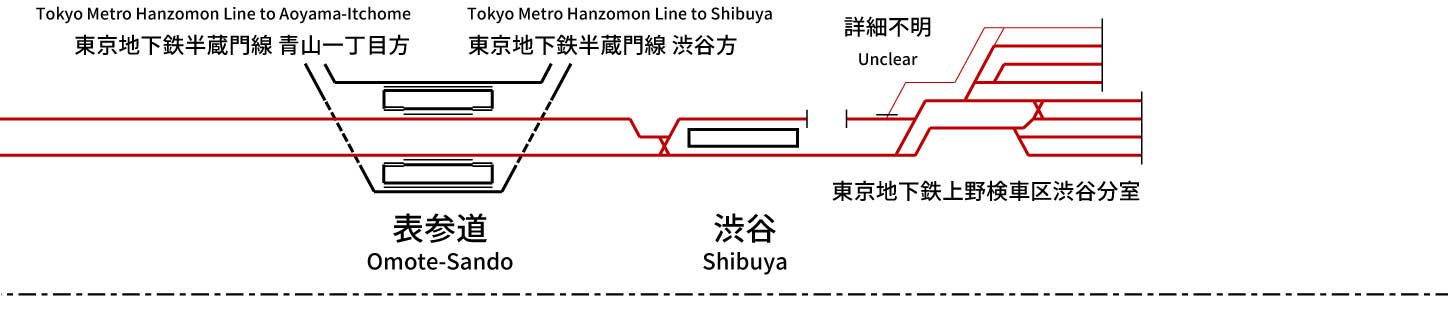

東京メトロは2030年代半ばを目標に有楽町線豊洲~住吉間の延伸事業を進めていますが、有楽町線延伸区間と半蔵門線住吉~押上間、東武伊勢崎線・日光線が相互直通運転することが2025年4月17日に発表されました。

豊洲駅2・3番線(イメージ)

豊洲駅2・3番線(イメージ)運行計画についてはまだ決まっていることはないようですが、乗客の利便性を高めるとともにプレスリリースに謳われている日比谷線や千代田線の混雑緩和を図るためには有楽町線既存区間(和光市~豊洲間)やその先への直通運転を実施することも有力な選択肢になっているのではないかと思います。そうなると気になるのが、有楽町線等を介して東武伊勢崎線と東武東上線の直通運転が行われるのかということです。両線は同じ東武鉄道の路線でありながら他者路線を介してしか連絡しておらず、両線にわたる定期直通列車の事例もありませんでした。もし地下鉄を介して東武伊勢崎線と東上線の直通列車が運転されれば、1920年に東武鉄道が東上鉄道を合併して両線が同一会社の経営となって以来のビッグイベントとなります。

伊勢崎線と東上線の直通運転に向けて障壁となる問題は様々あると思いますが、なかでも本記事で取り上げたいのが編成の向きの問題です。本記事では車両や編成の向きが列車ダイヤや車両運用に与える影響を述べたうえで、伊勢崎線と東上線の直通運転が行われる場合にどのような問題が起こるのかを解説していきます。

車両・編成の向きについて

安房鴨川駅(イメージ)

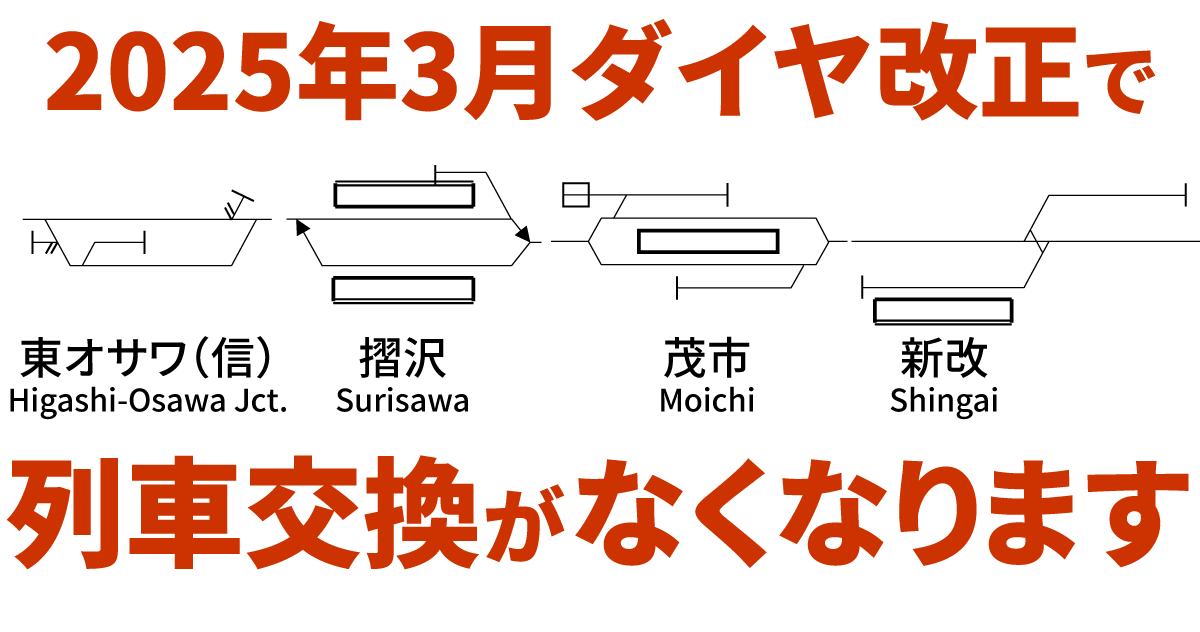

安房鴨川駅(イメージ)日本で運行されている電車の車両や編成には「向き」があります。路線ネットワークが複雑なJRや一部の私鉄ではこの編成の向きが問題になることがあり、車両運用に影響を与えています。もし運用途中で編成の向きが逆になってしまうと、号車番号の並びが逆になるだけでなく車椅子スペースや女性専用車の位置が変わってしまい旅客案内に支障をきたします。また、車両基地に戻ってきた時に編成の向きが逆になっていると、地上の検査設備と車両側の機器類の位置がずれてしまい必要な検査ができないという事態も考えられます。分割併合がある線区では逆向きどうしの車両を連結できないというトラブルも考えられます。このため、ほとんどの鉄道会社では編成の向きが運用中に変わってしまわないよう細心の注意を払っています。

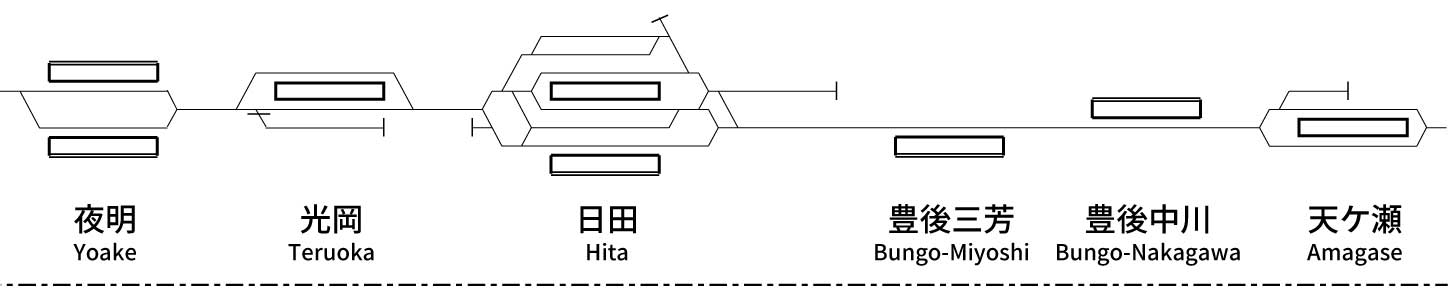

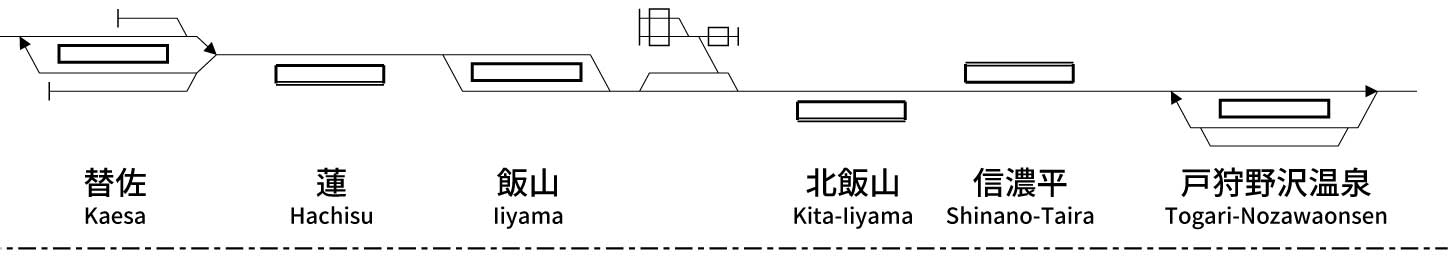

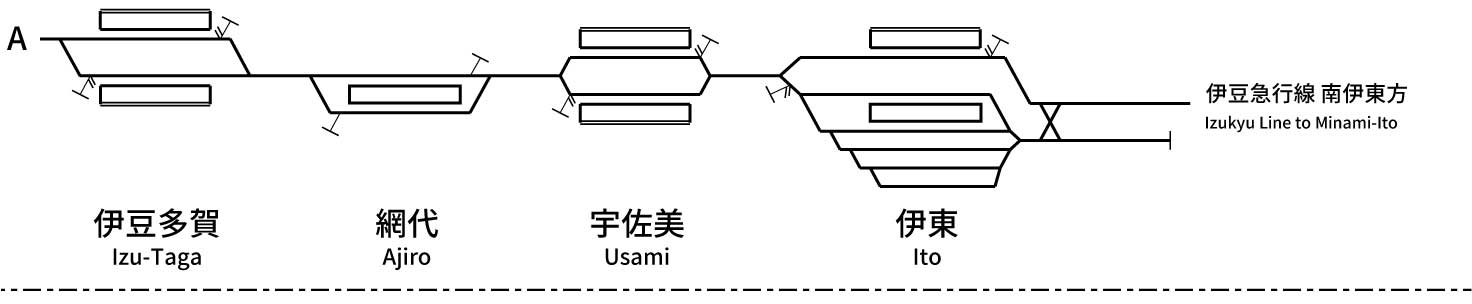

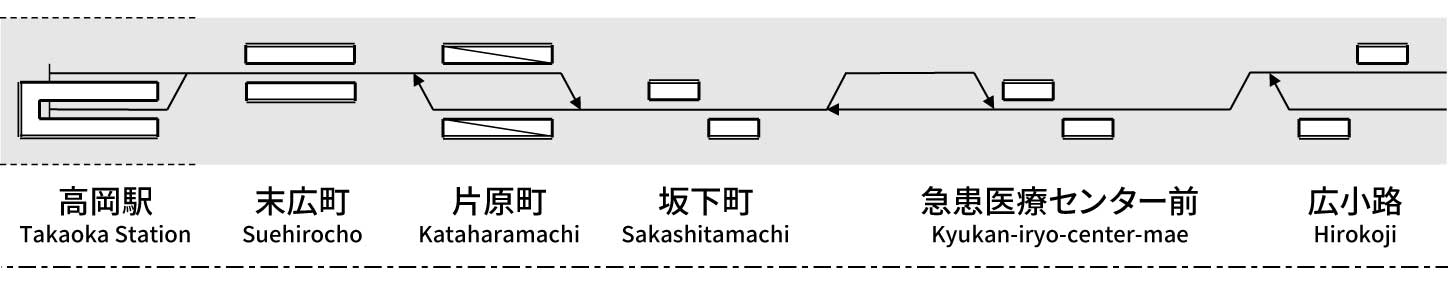

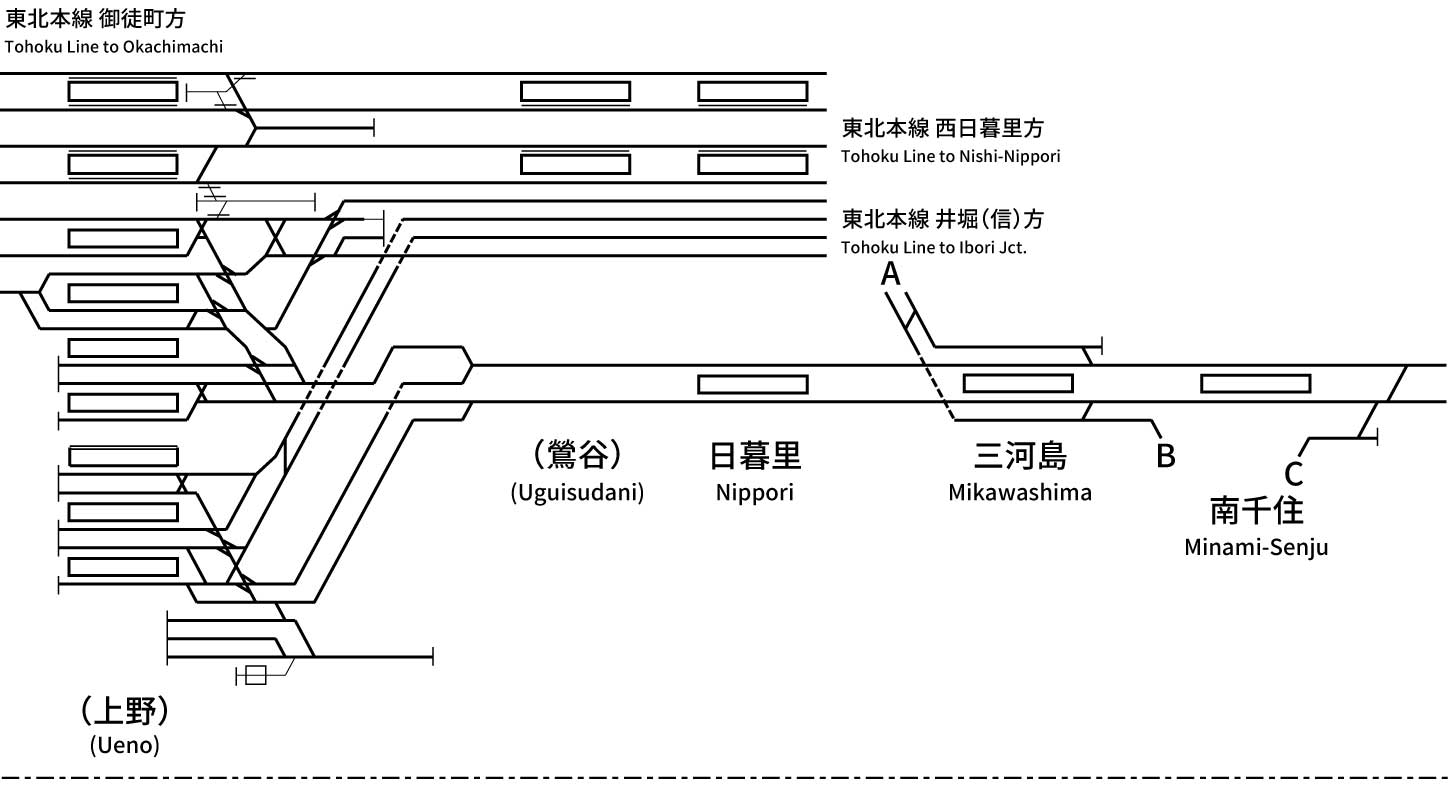

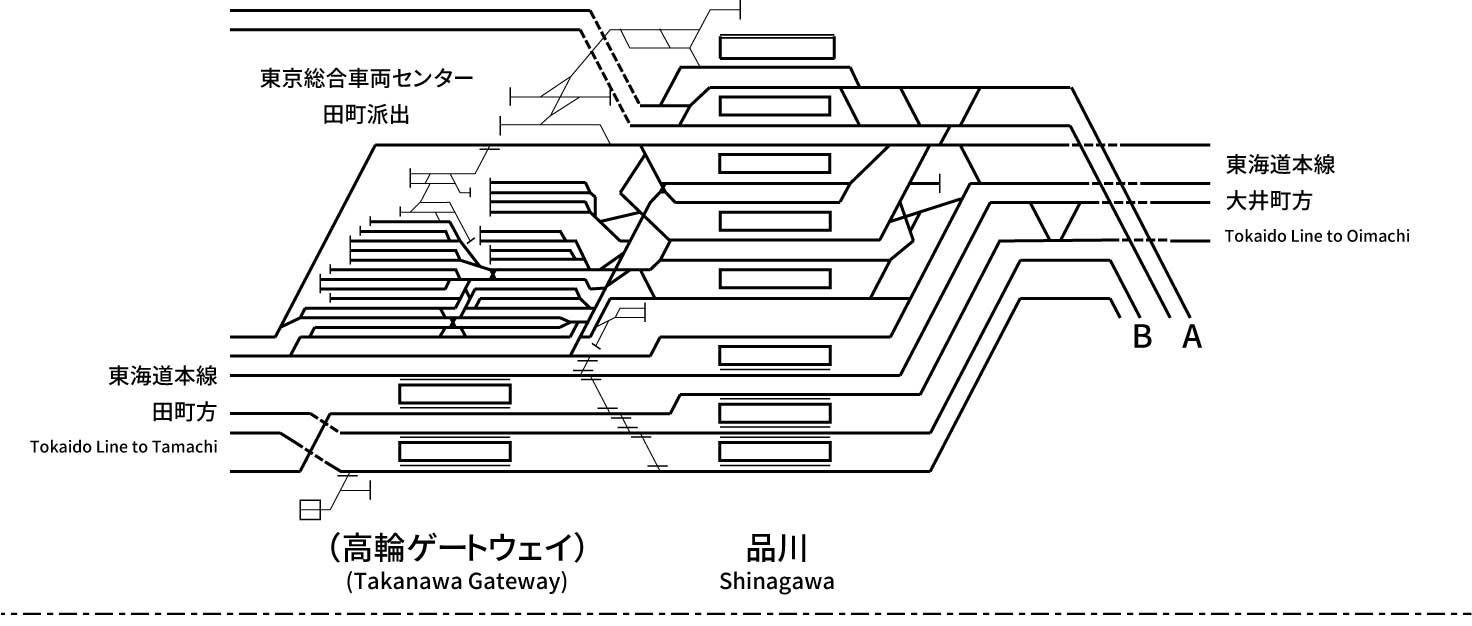

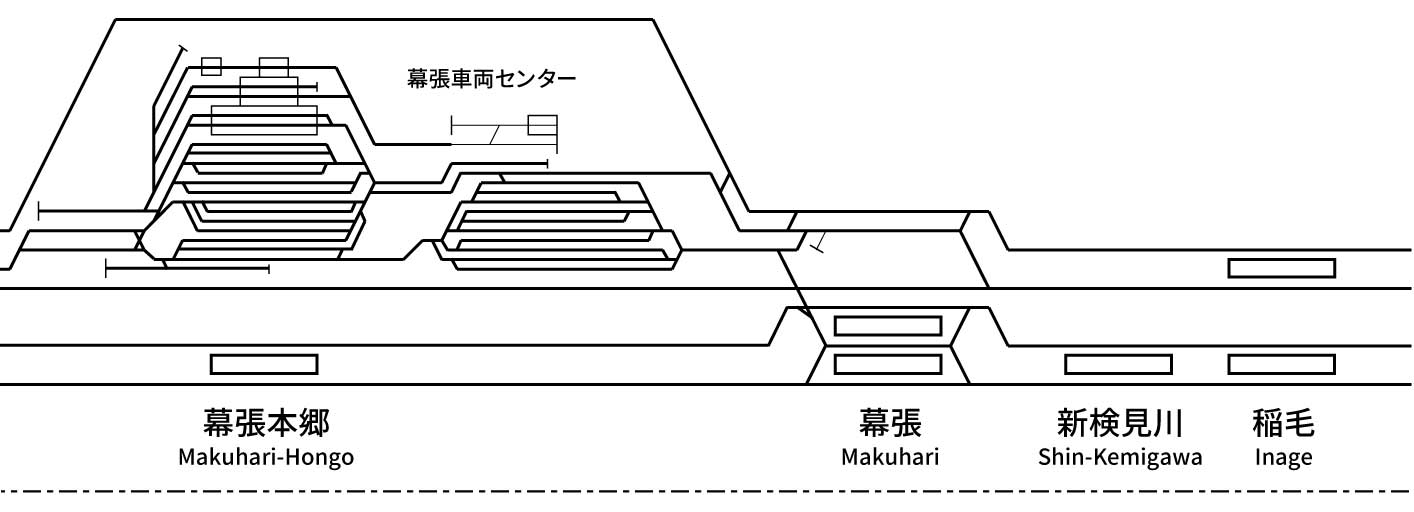

例えば、JR東日本の外房線・内房線は蘇我駅で東西に分岐したあと安房鴨川駅で向かい合わせに合流する、テニスラケットのような線形をしています。E131系導入前は千葉方面から内房線・外房線をそれぞれ経由して安房鴨川駅まで列車が乗り入れていましたが、両者は同じ形式の車両であるにも関わらず安房鴨川駅到着時点で向きが逆であることになります。このため、内房線経由で安房鴨川駅へ来た編成は内房線の列車として折り返し、外房線経由で来た編成は外房線へ折り返す、という運用が行われ不用意に編成の向きが乱れるのを防いでいました。なお、E131系導入以降は安房鴨川駅をまたいで内房線と外房線を直通する列車が多数設定されていますが、E131系が車両基地(幕張車両センター)へ入出庫するときは必ず内房線経由で、外房線経由で回送されることはありません。

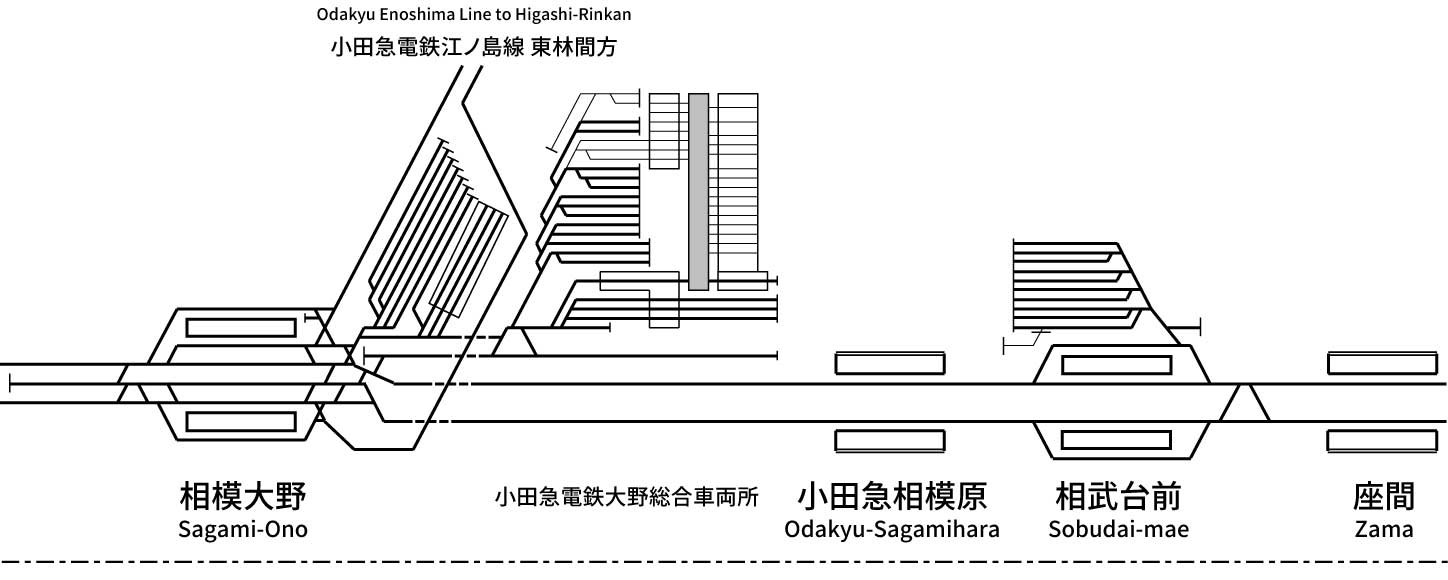

車両の向きが問題になる例は私鉄にもあります。西武鉄道では新宿線、拝島線、国分寺線が三角線を形成しており、例えば東村山駅から小川駅、小平駅を経由して東村山駅に戻ってくる列車を運転すると編成の向きが逆になってしまいます。このため、かつては小川駅で拝島線と国分寺線を相互に行き来する列車を運転しないことで編成の逆転を防止していました。拝島線は新宿線と直通運転し、国分寺線の車両も新宿線経由で入出庫していたため両線とも編成の向きを新宿線に合わせており、小川駅場面では両線の車両はそれぞれ逆向きだったことになります。なお、東村山駅の高架化工事に伴い2019年に国分寺線と新宿線の直通運転ができなくなり、国分寺線の車両は拝島線の玉川上水車両基地に入出庫するようになりました。このため現在は国分寺線の車両の向きは拝島線に合わせてあります。2019年に国分寺線では全車両の向きが入れ替わり、国分寺側の先頭車は1号車から6号車に変更されたことになります。

このように、車両や編成の向きの問題は列車の運行形態や運用に大きく関わっています。それでは、東武伊勢崎線と東上線が有楽町線を介して直通すると、編成の向きはどのようになるのでしょうか。

東武鉄道の車両の向き

東武鉄道50050系(イメージ)

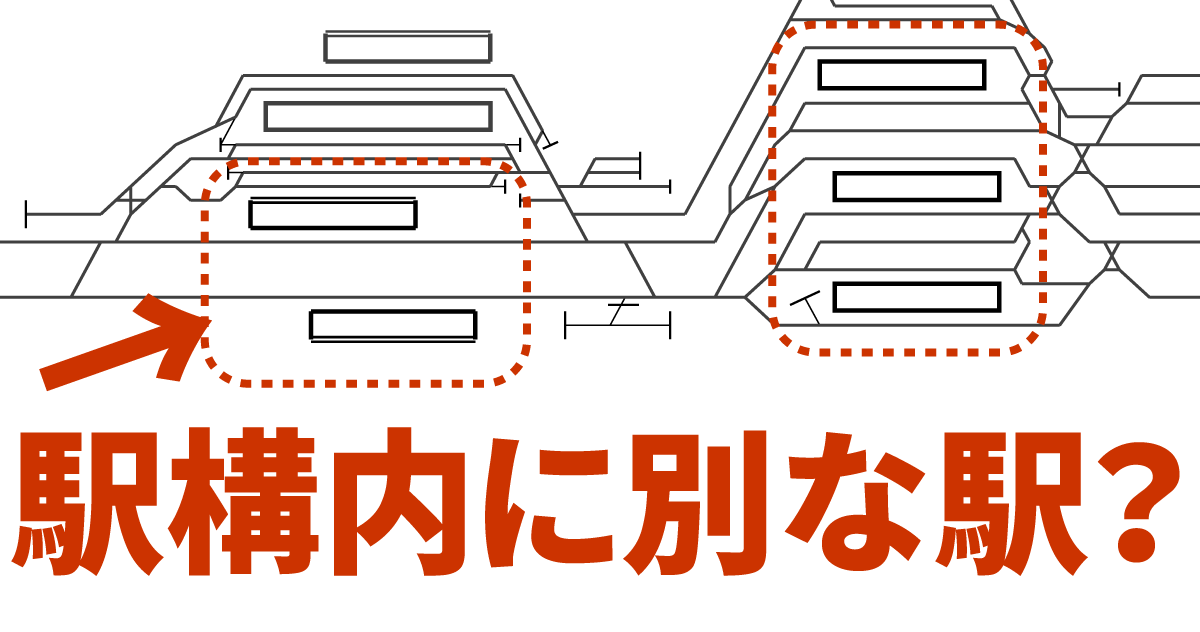

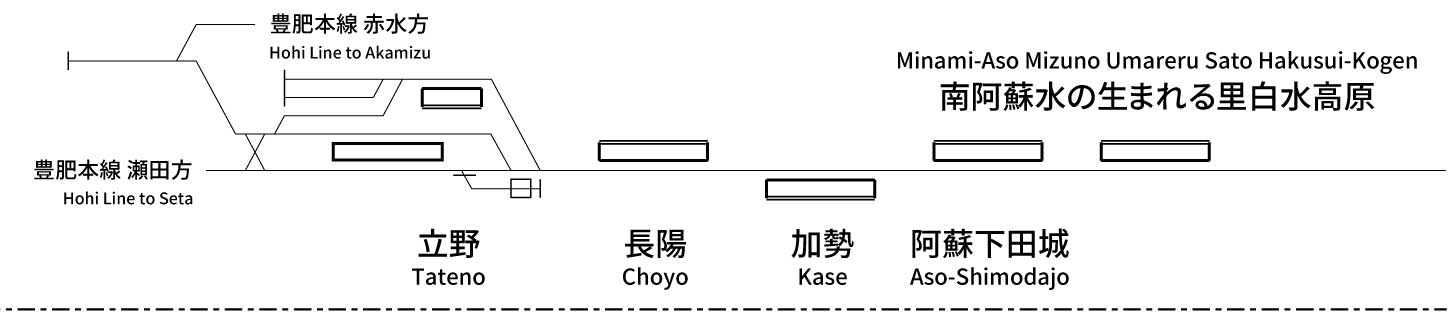

東武鉄道50050系(イメージ)東武鉄道の伊勢崎線と東上線で、編成の向きは次のようになっています。

| 路線 | 起点方先頭車 | 終点方先頭車 |

|---|

| 伊勢崎線 | 10号車 | 1号車 |

|---|

| 東上線 | 10号車 | 1号車 |

|---|

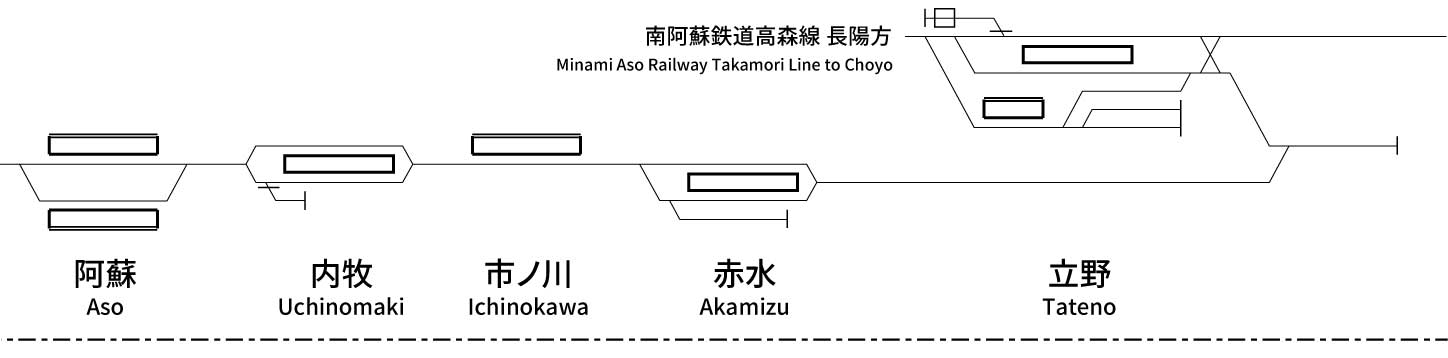

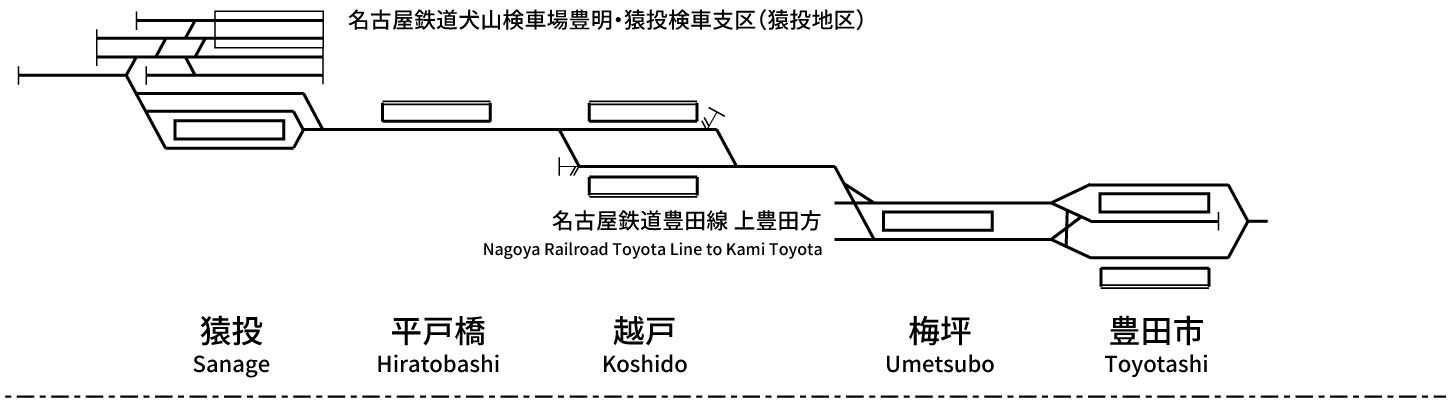

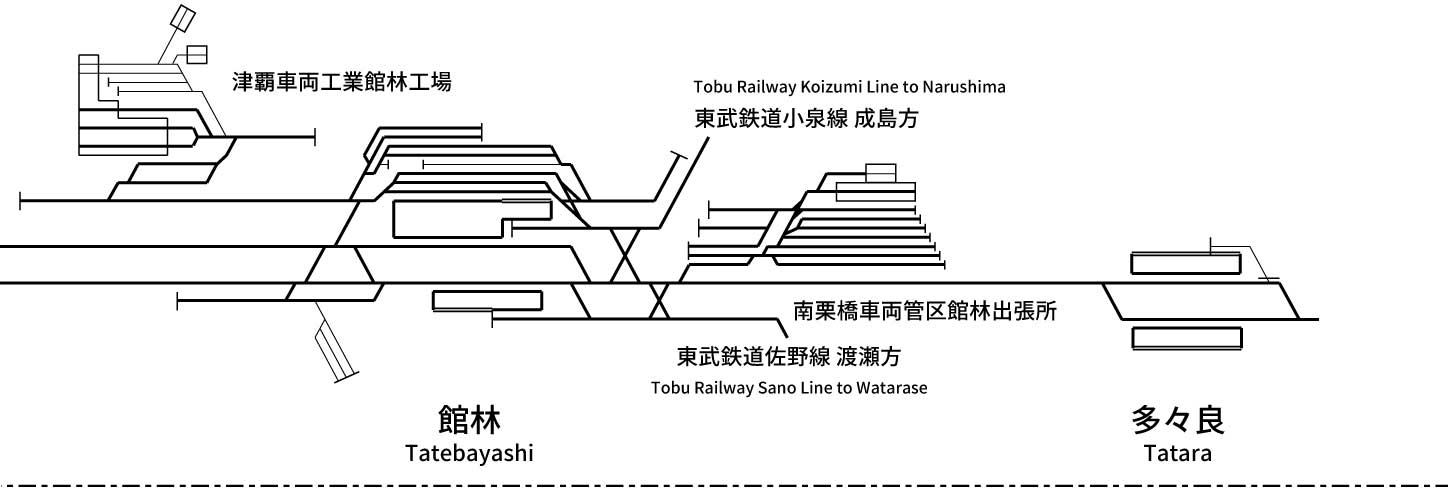

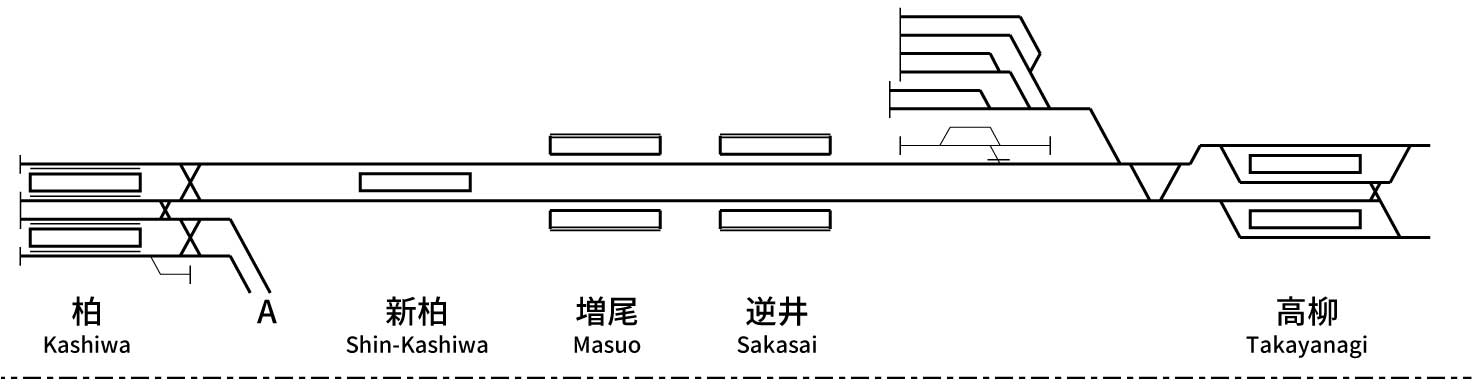

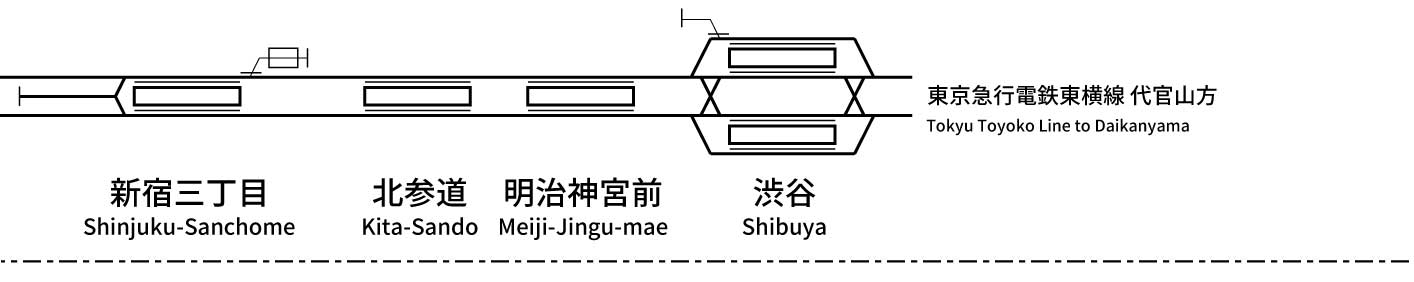

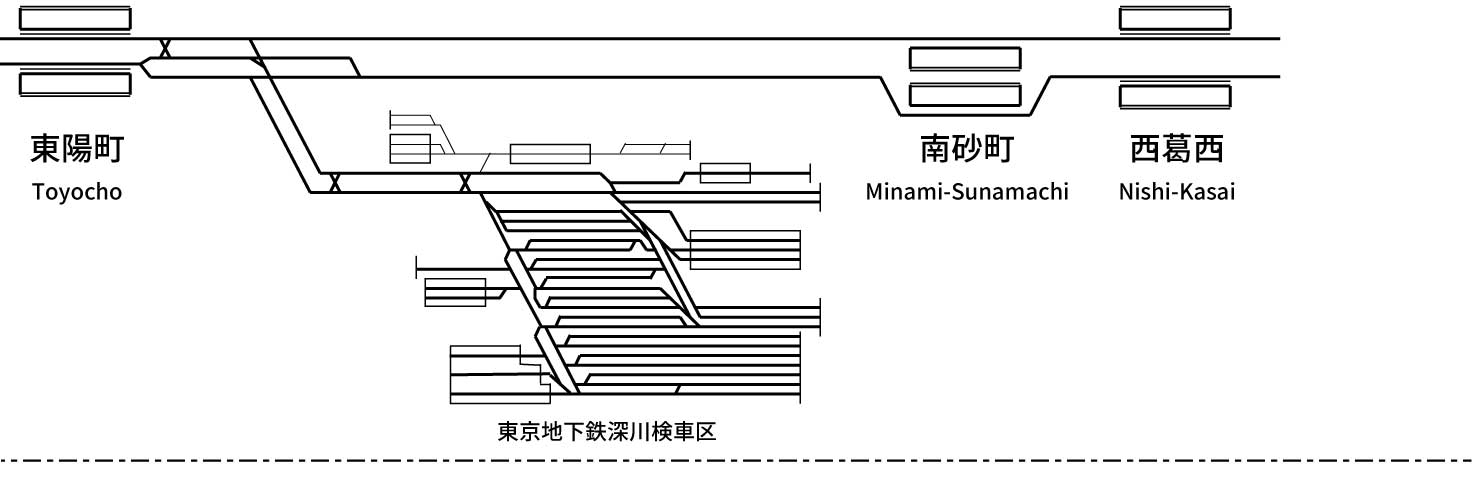

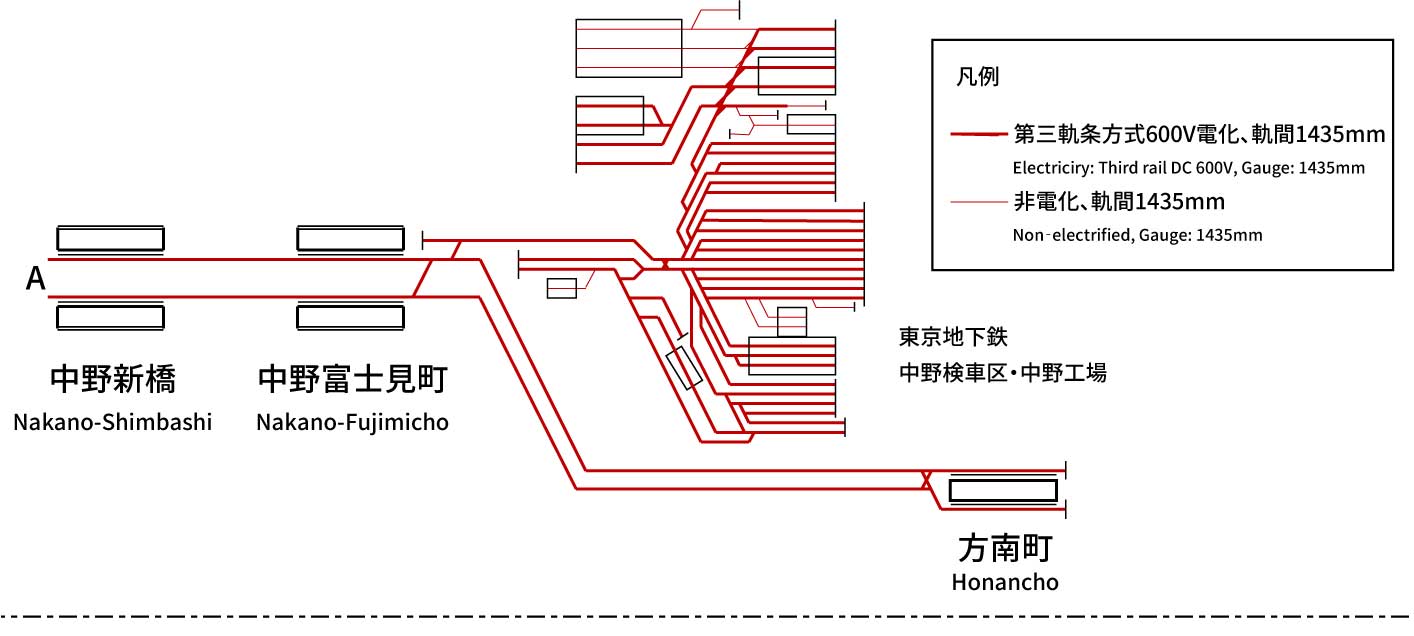

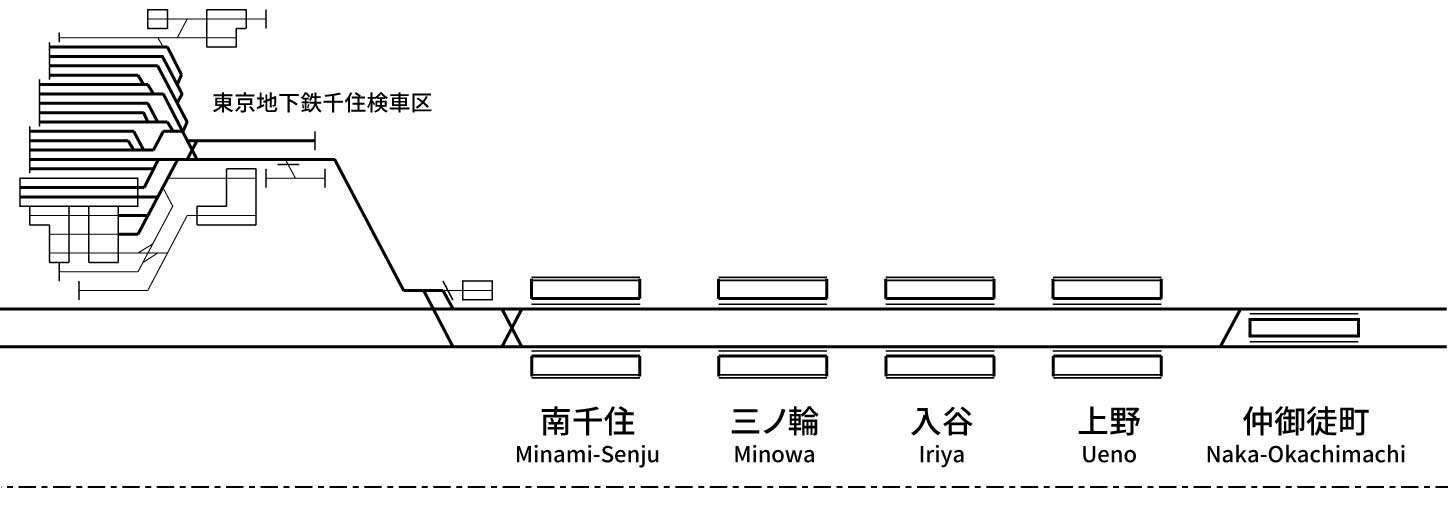

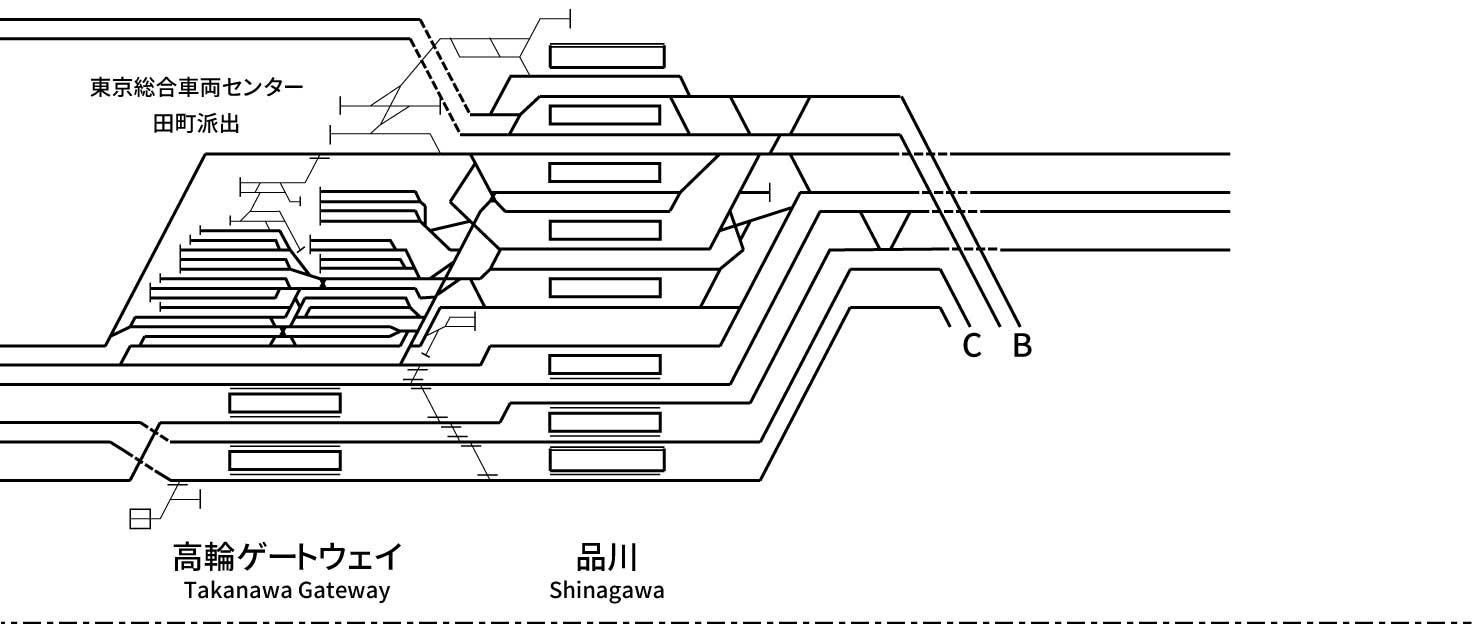

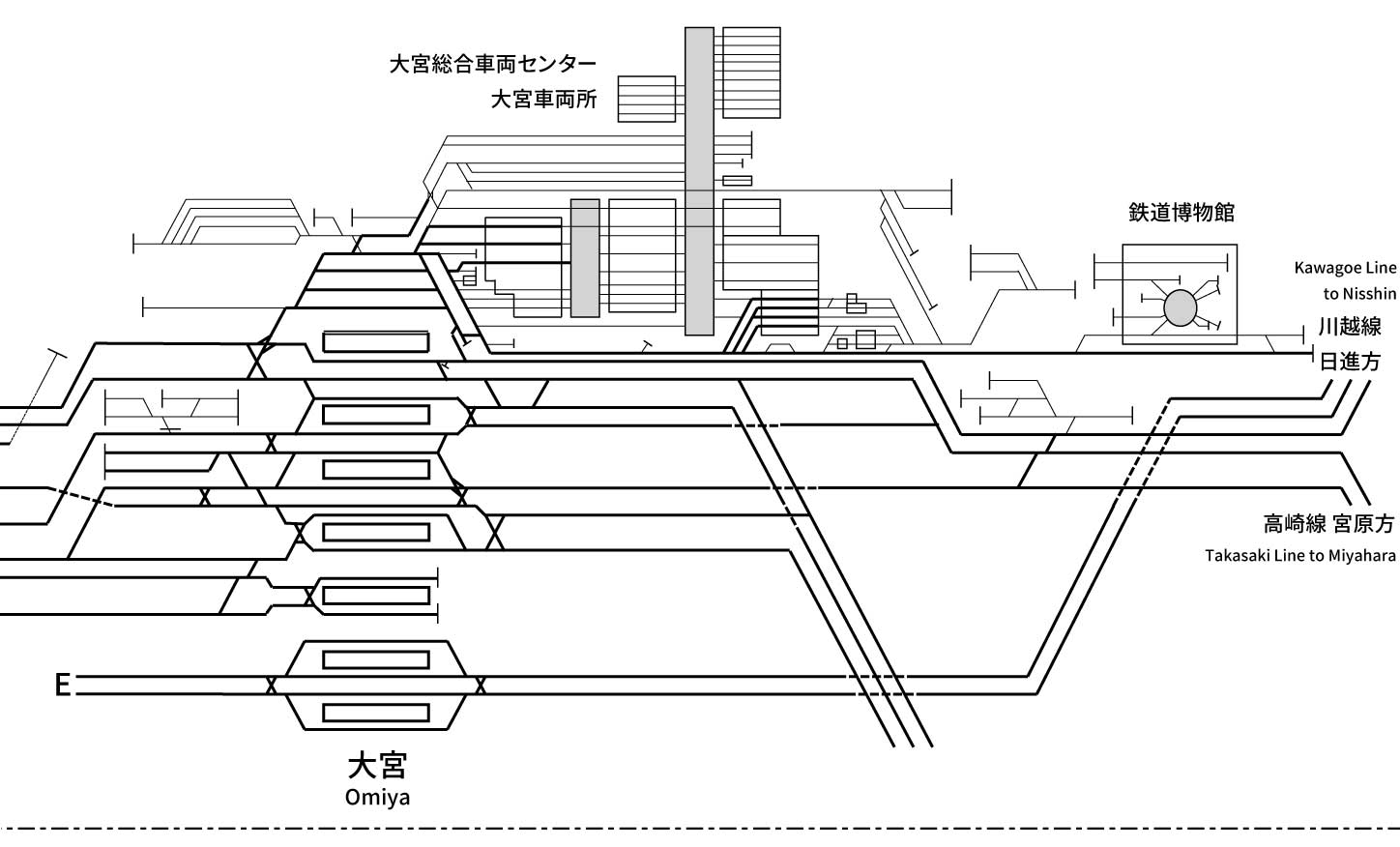

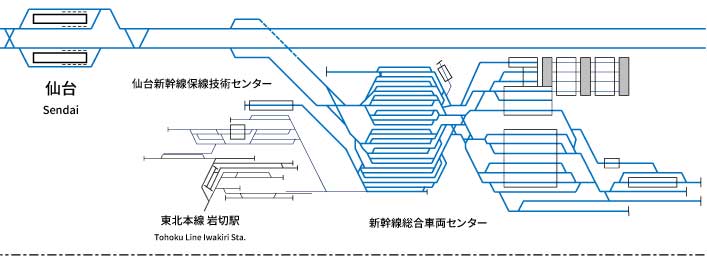

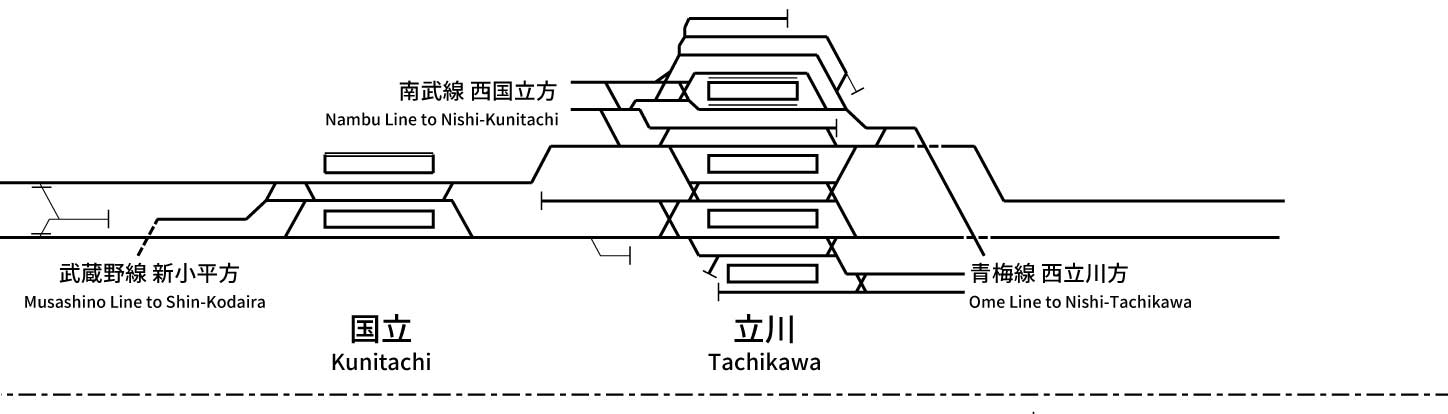

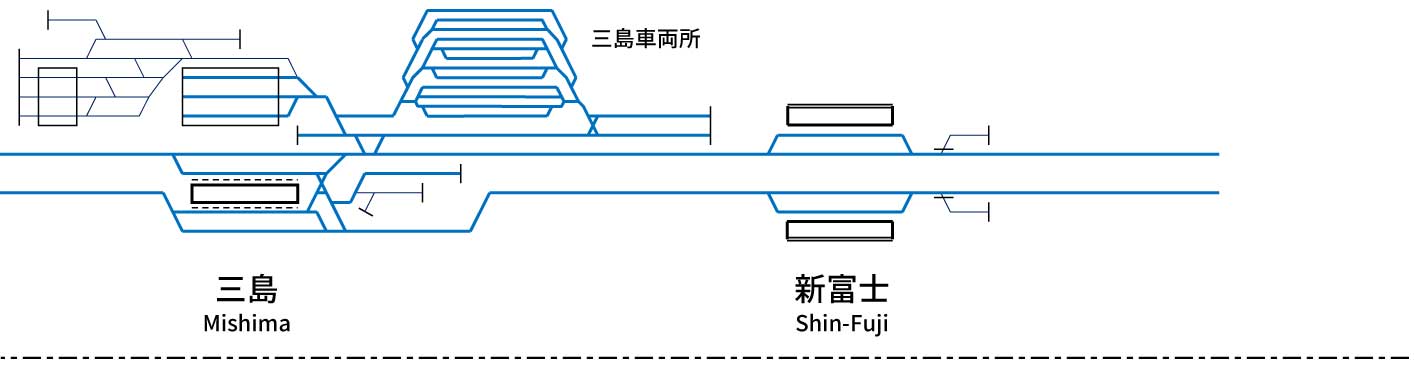

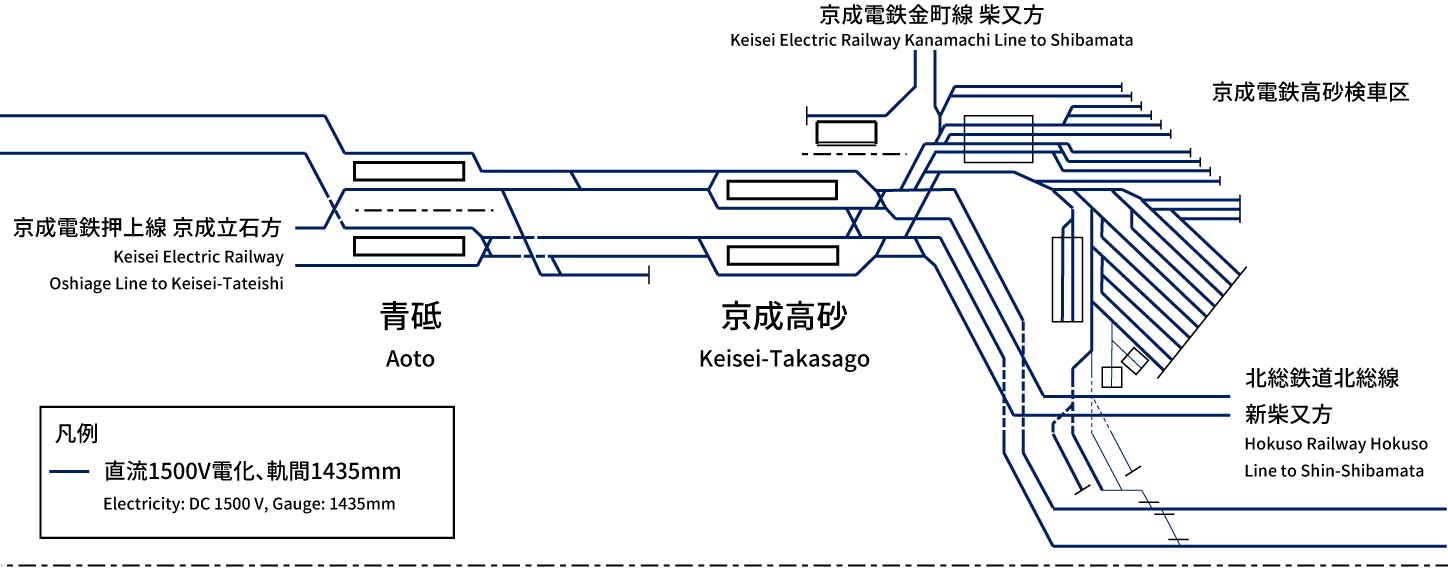

いずれの路線でも、起点方の先頭車が10号車(車両番号5桁のうち2桁目が1の先頭車)、終点方の先頭車が1号車(車両番号5桁のうち2桁目が編成両数の先頭車)となっています。このようになっているのは両線間の回送経路が関係しています。伊勢崎線と東上線の相互で車両が転属したり東上線の車両が伊勢崎線側の南栗橋車両管区で検査を受ける場合、秩父鉄道経由で回送されます。東上線の車両は、秩父鉄道経由で伊勢崎線に乗入れたときに伊勢崎線の車両と同じ向きになるようになっています。

ところが、伊勢崎線の車両が有楽町線などを経由して東上線に乗入れたときは、10号車が終点の寄居側、1号車が起点の池袋側になってしまいます。地下鉄を介した直通運転では、車両の向きが逆になってしまうわけです。

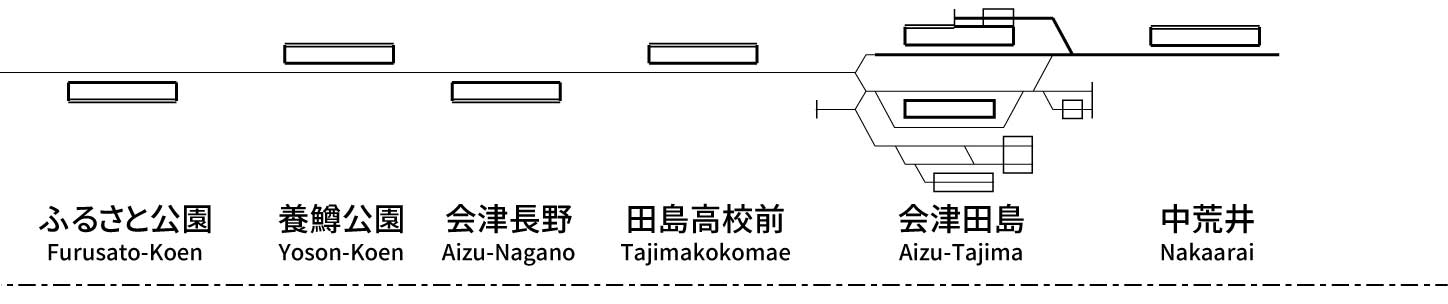

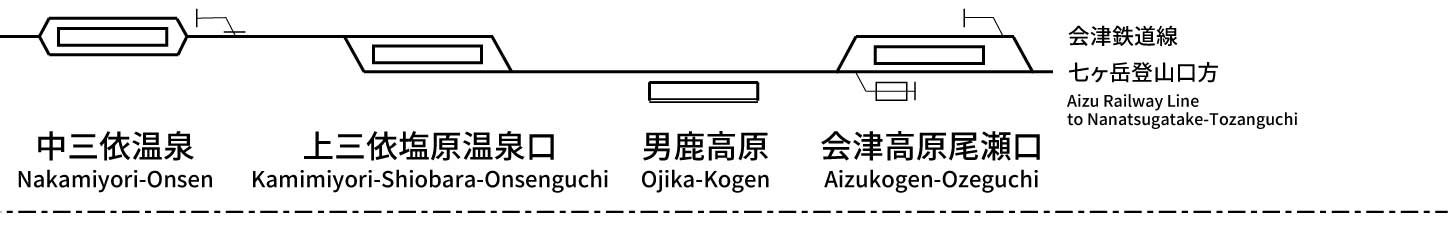

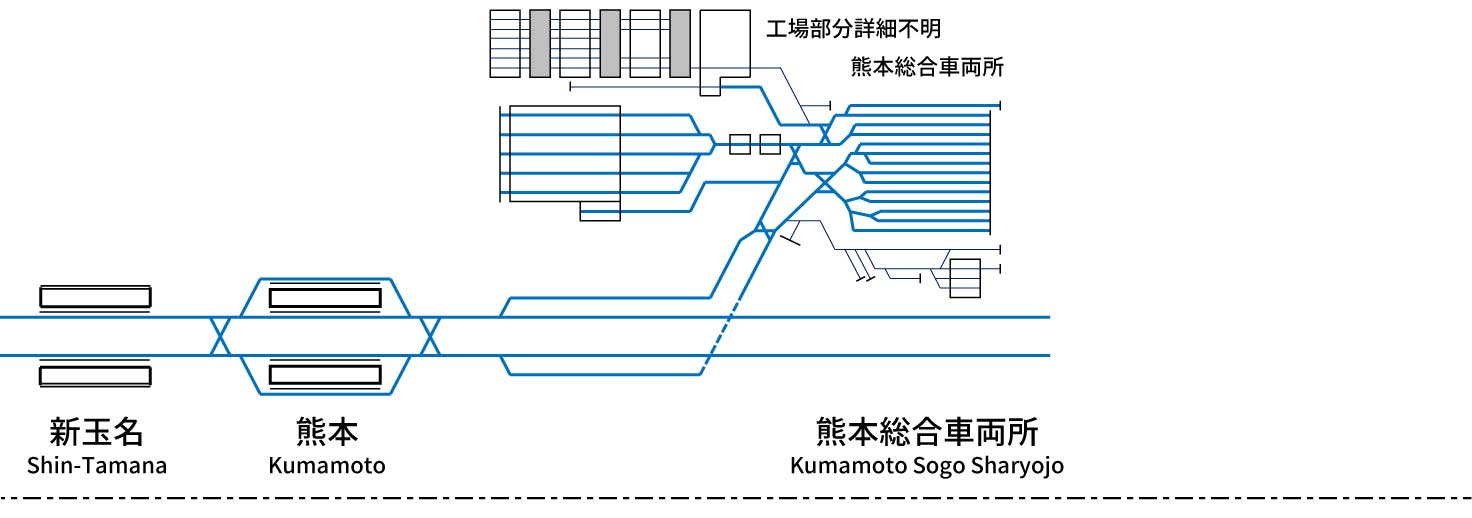

東武鉄道・秩父鉄道・東京メトロ有楽町線路線図 例えば、伊勢崎線側から東上線に車両が直通すると、東上線内では他の車両と向きが逆になり、仕業検査等の実施に支障をきたす可能性があります(逆も然り)。どのようにすればこの問題を解決できるのでしょうか。

例えば、伊勢崎線から直通する東武車両と東上線から直通する東武車両で運用を分けるという方法が考えられます。伊勢崎線の車両は伊勢崎線側で、東上線の車両は東上線で検査を受けることとすれば検査の問題は解消できることになります。ただ、各路線には取扱いの異なる2種類の「東武車両」が存在することになってしまい、車両運用を複雑化したりダイヤ乱れ時の運用調整が煩雑になってしまう懸念があります。

あるいは、伊勢崎線と直通する東上線の車両のみ、他の東上線車両と向きを逆にするという方法や、東武車両は伊勢崎線から東上線への片乗入れのみにするもあります。東上線の車両基地の地上設備も逆向きの車両の検査に対応する必要がありコストアップになってしまいますが、車両の運用は柔軟に行うことができます。

豊洲駅住吉方面の線路(イメージ)

豊洲駅住吉方面の線路(イメージ)というわけで、今回は久々の妄想記事でした。有楽町線延伸後の運行形態がどうなるのか、東武東上線との直通はあるのかなどまだ全く分からない中での記事でしたので、今後の発表を楽しみにしていきたいと思います。

サイト中に誤りを発見された方は、誤り報告フォームでお知らせください。ただし、すぐに対応できない場合があります。