はじめに

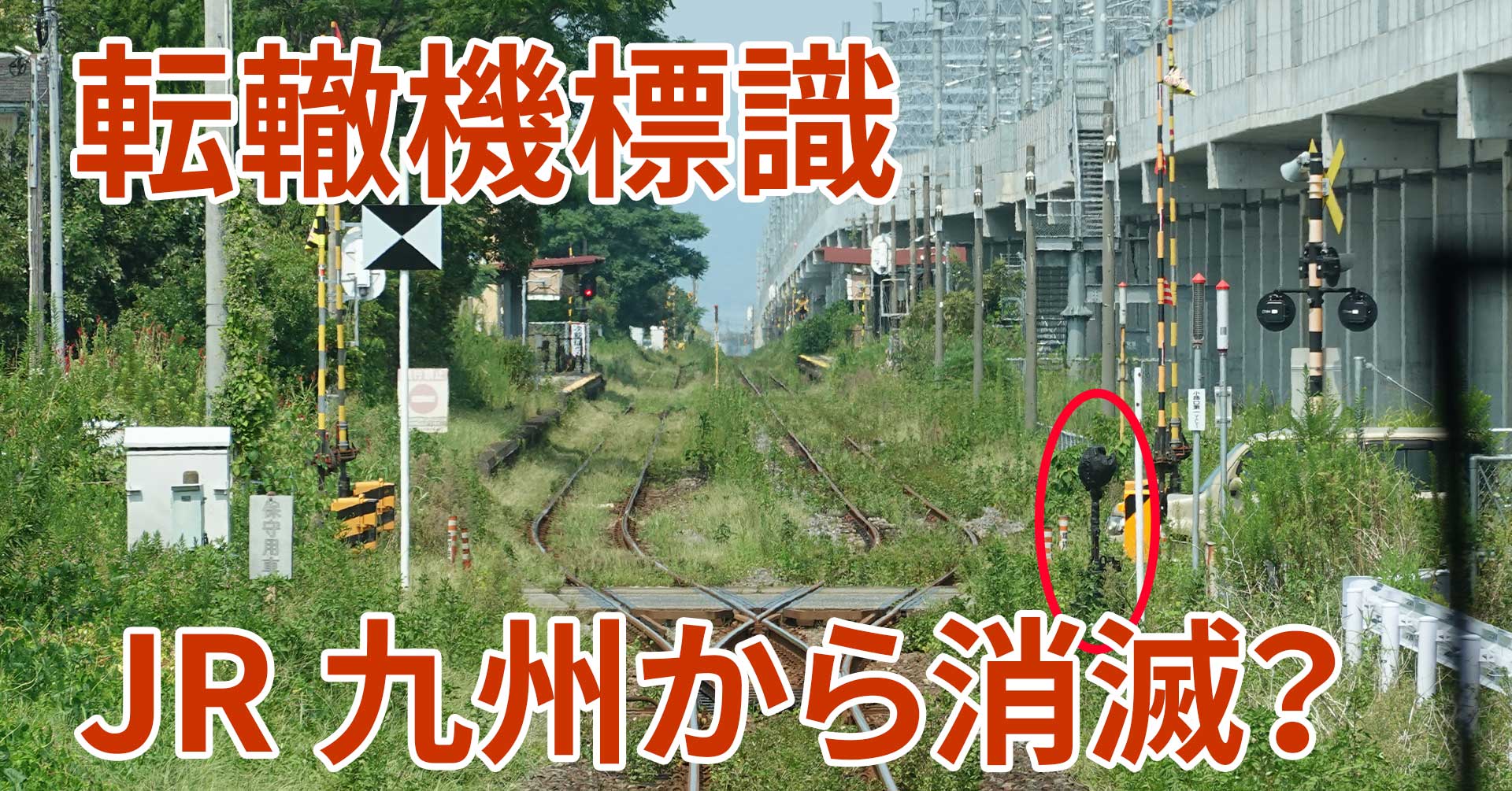

転轍機標識は、分岐器の転轍機に表示される標識の一種でその転轍機の開通方向を表示しています。

旧国鉄運転取扱基準規程(1972年)

この標識は全ての転轍機に設置されているわけではなく必要な場合にのみ設置することとされており、旧国鉄時代のルールでは次のような場合に設置することとされていました。

- (1) 本線及び必要と認めた側線にある普通転てつ器。ただし、第1種連動装置又はてこ集中装置となつているもの及び常時鎖錠してある転てつ器には設けない。

- (2) 発条転てつ器

- (3) 乗越し転てつ器及び脱線転てつ器

- (4) 普通転てつ器と他の識標付転てつ器とが双動になつているものに対しては、転てつ器識標を設けない。(※作者注:「識標」は「標識」の誤植と思われる)

『運転取扱基準規程逐条解説』伊多波美智夫著(日本鉄道図書)より

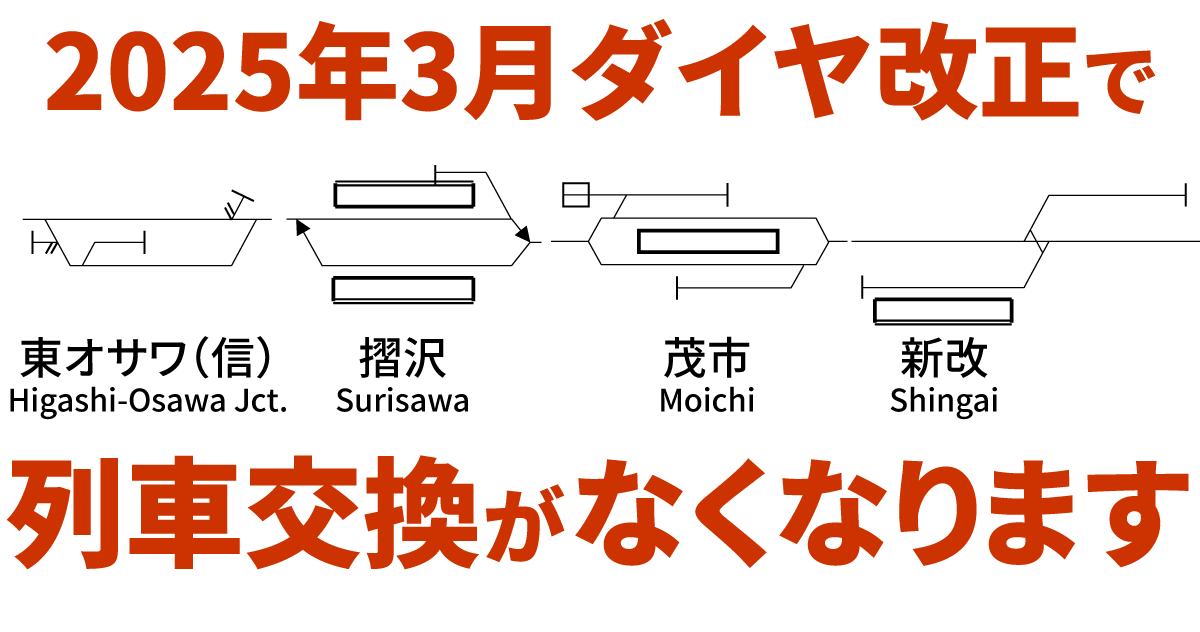

CTC設置線区が増加したことなどの影響により転轍機標識の数も減少していますが、現在でもスプリングポイント、乗越しポイントにはほぼ必ず転轍機標識を設置するという運用がほとんどの鉄道会社で行われています。スプリングポイントを設けた分岐器を通過する際は一見開通していないように見える分岐器を通過することになり、また乗越しポイントの定位側に不用意に列車を進入させると脱線の危険があるので、混乱を避けるために通常の分岐器と異なることを示しているのだと推察します。

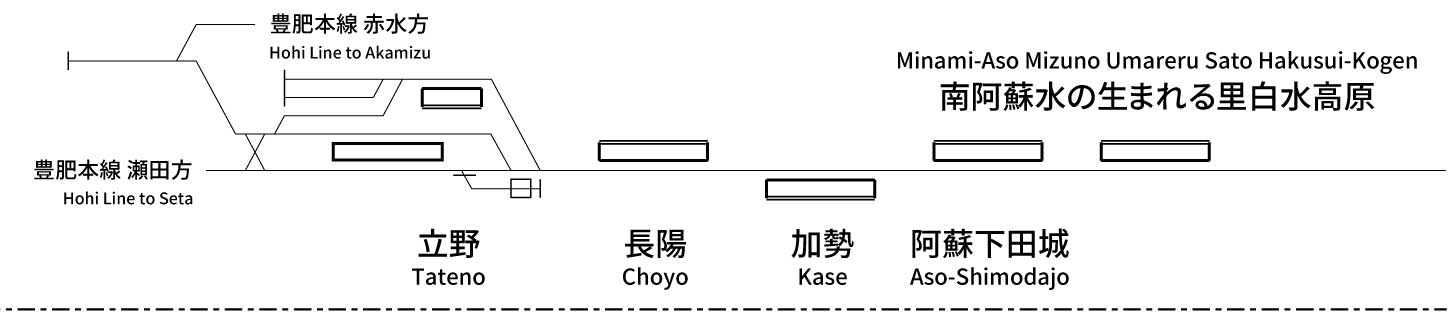

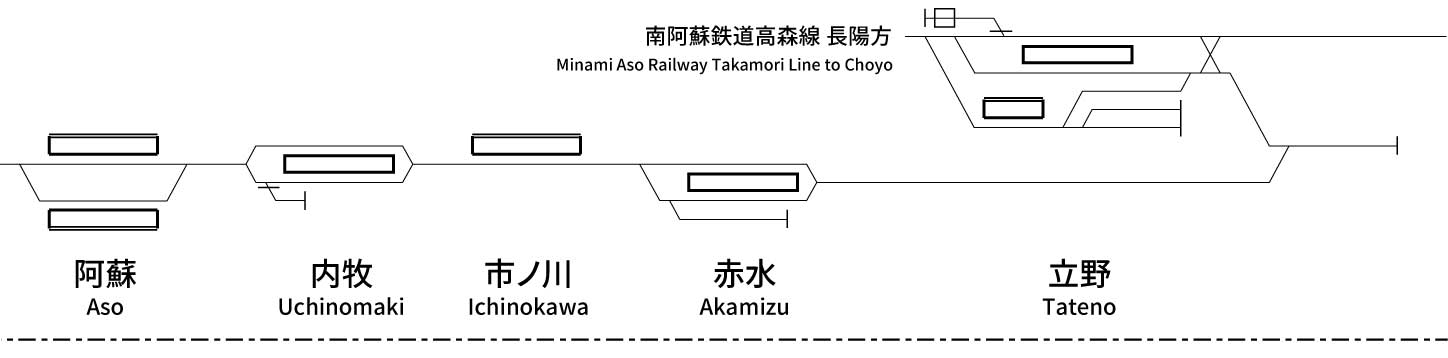

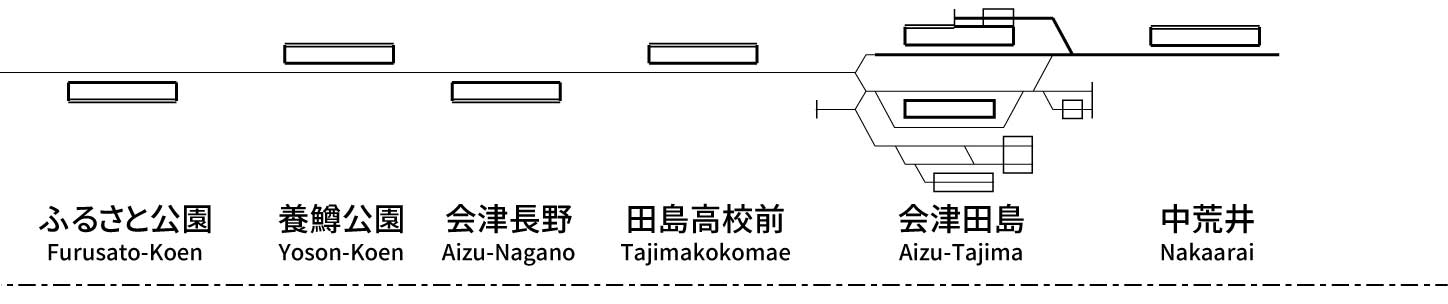

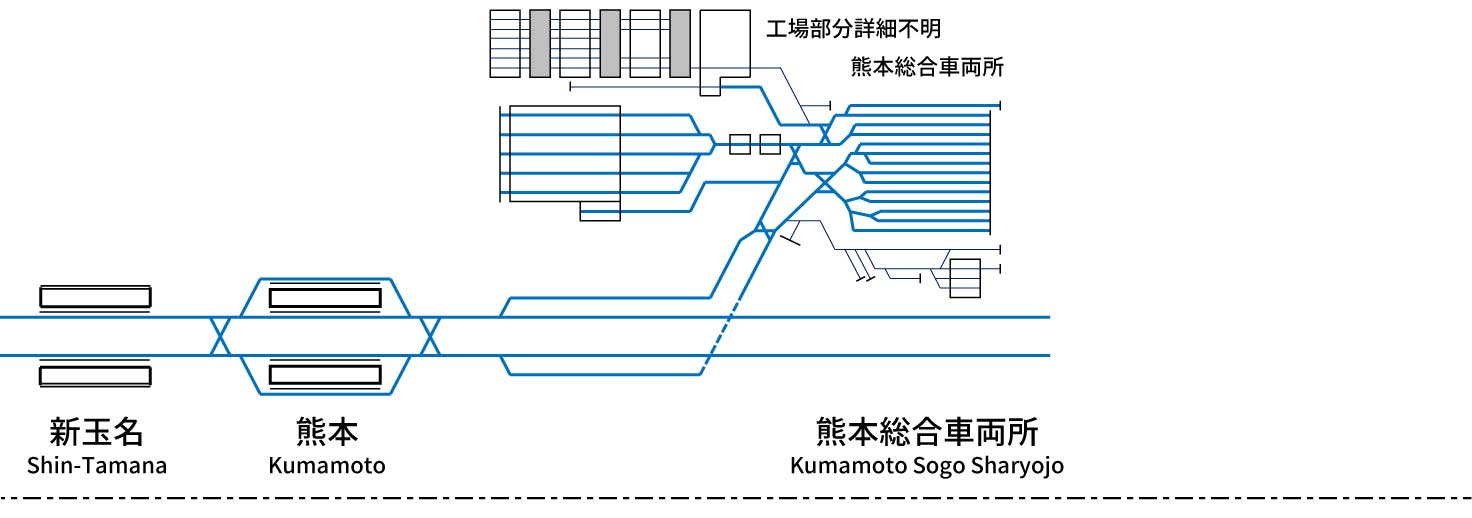

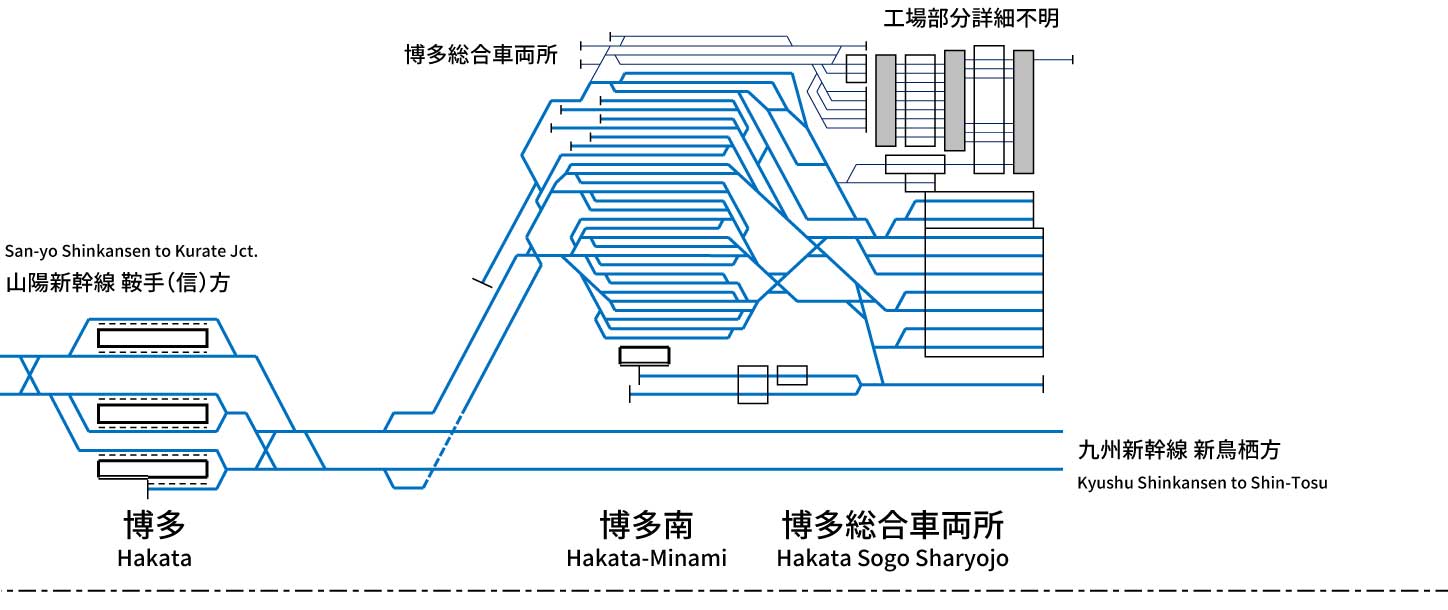

ところが、2022年頃より、JR九州管内でスプリングポイント・安全側線の転轍機標識を撤去する動きがみられています。以下詳細をご報告します。